Rue de la Rhode

La rue de la Rhode racontée

Par Vincent Albas

Elle débute à l’extrémité du Pont Vieux par un bâtiment aujourd’hui détruit que nous appelions : « le moulin à Olard ».

Ce moulin était déjà désaffecté dans ma jeunesse. Vivait là, une famille d’ouvriers de la scierie Olard : les Mikaela-Jaureguy. La complexité de ce nom venait d’une erreur de l’état civil : à l’origine Mikaela était un prénom, Jaureguy le vrai nom, mais c’est ainsi que nous avons toujours appelé Georgette, Marthe et René, un ami très cher, trop tôt décédé.

Le contremaître de la scierie, M. Capis, logeait à l’arrière du moulin ; sa fille, couturière de profession, a appris le métier à beaucoup de jeunes Quillanaises. Elle épousa un joueur de rugby de la « Grande Époque », nommé Flamand qui, devenu veuf, se remaria avec une vieille fille de la famille Gitareau dont la demeure faisait face au moulin, quai du Pouzadou. La famille Gitareau vit toujours là.

Côté droit

Un peu à flanc de colline, c’était la maison d’une célibataire que nous faisions inquiéter en l’appelant « La Jeannette ». Elle était, je crois, la soeur de Clanet, un braconnier célèbre qui passait ses nuits dans la rivière avec son épervier et fournissait en truites tous les notables de Quillan.

Combien de fois ai-je grimpé cette colline jusqu’au soubassement du château ?

Un peu plus loin, j’ai vu creuser sous la montagne un garage en forme de voûte.

Je pense qu’il devait appartenir à M. Gayda, greffier au tribunal de Quillan ; en ces temps-là nous avions encore un « Hôtel de Justice ».

Et nous voici devant la maison Paris. Le père était le chauffeur et homme de confiance du Dr. Cyprien Bouchère dont la bonne réputation et la forte personnalité attiraient des patients venus de loin, il soignait en effet les maladies tropicales. Après l’incendie de sa maison, le docteur déménagea à Belvianes.

M. Paris faisait tous les jours le trajet en « automobile » et venait déjeuner rue de la Rhode avec ses deux filles, mariées : Mmes. Mathieu et Pech.

Les voisins immédiats étaient les Raynaud, dits « Majourdot ». Le père travaillait à la scierie Pons et ne manquait pas son apéritif quotidien. Son épouse prenait du travail à domicile, garniture de chapeaux pour le compte des Ets. Bourrel. Je les ai très bien connus ainsi que leurs deux enfants : Marcelle épousa Riols Emile le charron et Etienne, cuisinier à Toulouse, devait terminer sa carrière dans un restaurant américain. Voici une famille de trois enfants les Olive. La mère, familièrement appelée « la Pampelune », vivait du fruit de son potager ; elle vendait ses légumes les mercredis et samedis sur la place de la République. Le mari de sa fille aînée, Bernat, de Marsa, lui donnait un coup de main. Son fils Antoine préféra s’envoler pour le Sénégal ; nous l’appelions « L’empereur de Kaolac ».

La benjamine épousa un Caux, comptable à la Tournerie Pons. Leur fils André possède toujours une maison Rue de la Rhode.

Nous arrivons chez les Viala. Elle, était, je crois, institutrice et lui charron. J’ai le lointain souvenir d’avoir vu ferrer dans la rue des roues en bois. Eux disparus, la famille Bos a pris leur place et André Bos est encore là aujourd’hui.

En passant, je dois signaler que j’ai créé là, mon premier atelier de « Plomberie, Zinguerie, Sanitaire » fin 1953.

Et nous voilà arrivés à la grande maison Chouzenoux. Je l’ai toujours vue construite. Le père Jean Chouzenoux, un brave homme, était venu de son Auvergne natale et avait épousé une Melle. Sanrame d’une famille quillanaise. Il exerçait la profession de ferrailleur et ramasseur de peaux de lapin et de sauvagines.

Il avait démarré, d’après ses dires, dans des conditions difficiles, mais il faut croire que le métier nourrissait bien son homme. Il eut cinq enfants. J’ai bien connu Élise l’aînée, épouse Massette ; elle tenait une épicerie rue Anatole France mais rentrait tous les soirs avec son mari Ernest pour dormir dans leur maison au fond de la rue.

André et Louis faisaient prospérer l’affaire familiale : ils récupéraient les métaux non ferreux et les chiffons ; ils faisaient aussi le « carbonisage des laines ». En 1939, ils vendirent leur stock et firent, paraît-il, une bonne affaire. Mais les deux frères furent mobilisés.

Le plus jeune qui continuait le ramassage des peaux devait disparaître prématurément.

Aimée assurait la gestion de cette affaire familiale. (On ignore les raisons qui poussèrent cette jeune fille à mettre fin à ses jours dès la fin de la guerre).

Ils habitaient tous ensemble dans la grande maison, même après le mariage des deux frères.

Monsieur Jean, comme nous avions l’habitude de l’appeler, nous fit gagner à mon frère et à moi, nos premiers 100 francs. J’expliquerai plus tard comment.

Une grange jouxtait ce grand bâtiment ; elle appartenait, je pense, à la famille Cauneille ; elle devint par la suite la grosse réserve de fromage du fils Jean qui en faisait le commerce. Au dépôt de bilan de son entreprise, ma mère me pressait d’acheter ce bâtiment, je ne l’ai pas fait, j’avais d’autres chats à fouetter. Je devais l’acquérir plus tard, regrettant que ma mère n’ait pu le voir. Et c’est ainsi que j’ai eu le plaisir de l’offrir à mes enfants Serge et Régine.

Au n°16 de le rue, Angel Albas et Pauline achètent leur maison en 1926.

Le garage était occupé par Alcide Michau, boucher de son état. Au premier, une vieille femme veuve d’un militaire vivait dans une saleté repoussante ; les toiles d’araignée descendaient à hauteur de visage nous étions voisins et fortement incommodés par cette promiscuité. Cela ne dura pas, elle devait bientôt décéder, sans héritiers. L’huissier de Quillan vendit ce bien à mon père et il eut beaucoup de mal à remettre l’appartement en état (désinfection au soufre pendant un mois).

Nous possédons un beau miroir venu de cet héritage qui aurait pu être plus important s’il s’était passé aujourd’hui, ignorance de mes parents, jeunesse de nous deux, mon frère et moi…

Au deuxième étage les Bénassis et les Sanchez logeaient misérablement dans deux pièces.

Au 18, la maison appartenait à la famille Fourty-Delmas dont l’usine à chapeaux devait brûler par manque de matériel contre l’incendie. Deux locataires : les Vergès et leurs trois filles vivaient en bonne amitié avec Roland François, le menuisier. Nous avons tous conservé de très bonnes relations.

Un peu plus loin, c’était la maison Oustric. J’ai toujours vu dans le jardin, ce Monsieur à la barbe blanche. Je n’ai jamais su quelle était sa profession mais sa fille était mariée au fils de Joaquin Estrade l’ingénieur du barrage de Puyvalador et qui électrifia en fait toute la vallée.

Venait ensuite, la maison du menuisier Ferrié et sa nombreuse famille ; je rencontre encore certains de ses enfants.

Le jardin des Rouan-Calmet, surnommés « Bauzeille », était bien cultivé jusqu’au pied du coteau, une baraque touchait la rue.

La famille Jammes, après l’incendie de son usine vint s’installer et faire des chaises dans un petit bâtiment appartenant aux Dreux de la Grand’rue et qui servait de basse-cour. M. Dreux venait tous les jours nourrir ses volailles et autres pigeons. La volière de M. Dreux a été transformée récemment en un saloir ultra moderne par Jeannot Moniès.

Le poste E D F était en service. Bien plus tard, Georges Rolland construisit son garage-atelier, il existe encore. Et nous sommes au pied de la montagne.

Un chemin à échelle, montait jusqu’aux oliviers de « Baouzeille », ce qui permettait à ma mère d’aller étendre ses draps. Combien de corbeilles de linge ai-je pu monter par ce sentier, car ma mère, à cette époque, faisait des ménages et aussi des lessives pour quelques familles aisées du quartier, et il fallait que tout soit bien blanc et sec ; c’est pourquoi j’ai souvent escaladé la pente pour l’aider, et étudié mes leçons pendant qu’elle « ramassait » et pliait sa lessive.

La rue se rétrécissait tout d’un coup, ne laissant entre le versant de la montagne et les bâtiments de la tournerie Pons qu’un étroit passage. Donc, la rue de la Rhode était presque une impasse. Cette anomalie fut assez vite corrigée, et nous pûmes rejoindre la route nationale avec des véhicules de tous gabarits.

Notre vigne de « Cassagne », rendue ainsi plus accessible, mes parents purent mieux travailler ce bout de terre qui était toute leur vie.

Tel était le côté droit de la rue où j’ai passé toute mon enfance avec les petits galopins de mon âge.

En repartant du Pont Vieux, voici le côté gauche :

D’abord les établissements Canavy. On y broyait une pierre blanche, du talc de Roquefort. Nous entendions toute la journée le roulement des concasseurs alimentés par les ouvriers.

La bâtiment s’arrêtait aux limites d’un parc au fond duquel se trouvait la maison du Dr. Bouchère qui donnait directement sur la rivière. C’était une belle demeure dans laquelle on accédait par quelques marches. J’étais encore bien jeune, mais je me souviens du jour où un incendie devait la détruire (j’ai déjà évoqué ce désastre dans la première partie de mon récit). Pourtant je ne peux encore m’empêcher de penser à M. Paris arrivant pour déjeuner en automobile !

Le parc, quant à lui, a eu des fortunes diverses : pendant quelque temps les pierres blanches du talc y furent entreposées.

Antoine Journet propriétaire du bar « Le Palace », en fit une aire de loisirs avec piste de skating et des bals animés par un pick-up. Il installa même dans l’ancienne usine Canavy une salle de spectacle et de cinéma.

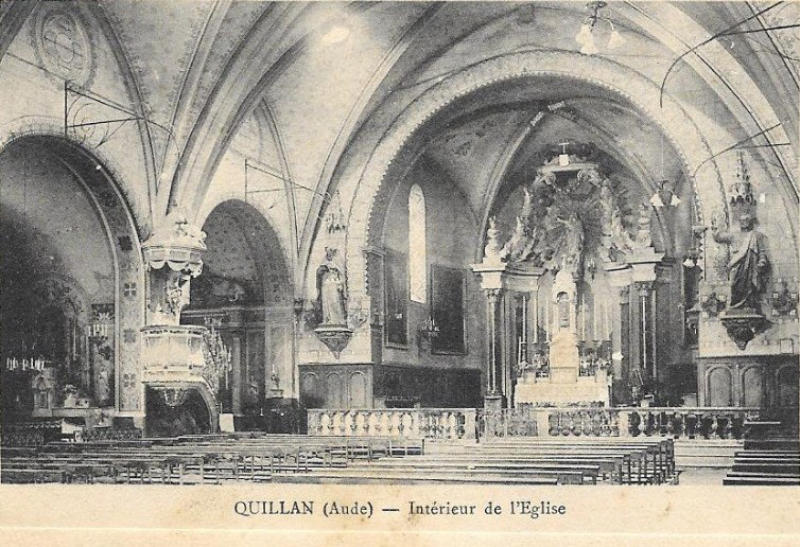

Plus tard l’église fit l’acquisition des restes de la maison Bouchère et le parc fut mis à la disposition des enfants du patronage.

Il semble aujourd’hui être tombé en désuétude.

La maison Nicoleau, construite dans le parc mais dont la façade donne sur la rue, a accueilli les premiers gitans sédentaires de Quillan : la famille Amador. Le père avait pour mission de capturer tous les chiens errants. Il s’acquittait de cette tâche avec un sérieux qui faisait mon admiration. Il avait un fils et deux filles, l’une d’elles, Poupée, était très jolie. Ils sont restés très longtemps à Quillan.

Aussitôt après, une grande cour donnait sur un bâtiment aujourd’hui démoli « l’abattoir de Quillan ». Tous les bouchers et charcutiers de la ville en avaient fait leur domaine. Alors, passaient par cet abattoir, toute l’année, bœufs, vaches ou moutons. Cependant aux environs de Noël, nous étions autorisés à aller y saigner notre cochon (élevé par mes parents dans notre maison). Guillaumou était l’exécuteur du pauvre animal. Celui-ci était ensuite échaudé ; il fallait faire beaucoup de feu pour chauffer assez d’eau. C’était ce qu’on appelait : escaudura le porc.

Le vétérinaire, Théobald Crouzel, mais était-ce bien son nom, avait beaucoup de mal à se faire respecter avant d’apposer son estampille rouge. Mais en ce temps-là, les viandes étaient saines car les bêtes étaient élevées naturellement.

Nous étions loin des nouvelles installations de Marides !

Faut-il ou non en parler ? Pourtant, tous les déchets de l’abattoir échouaient dans l’Aude qui recevait par ailleurs d’autres immondices. Un petit chemin très pentu descendait en effet jusqu’au bord de la rivière où les femmes du quartier allaient jeter les seaux hygiéniques le soir, et laver leur linge dans la journée.

L’Aude c’était l’égout de Quillan.

L’abattoir était séparé par un mur assez haut percé d’une petite porte, de la propriété du docteur Azaïs, militaire de son état, il l’habitait rarement.

Durant de longues années, ce furent mon oncle Antoine, le frère de ma mère et son épouse Consuele, sœur de mon père, qui entretinrent la maison et cultivèrent le grand jardin. Au début de la guerre 39/45, le Dr Azaïs, remplaça les médecins de Quillan mobilisés. Il avait établi un cabinet de consultations dans sa villa. J’ai gardé le souvenir des deux bassins de son jardin où nageaient des poissons rouges et du grand tilleul dont nous cueillions les fleurs. Une petite cicatrice que j’ai gardé au front, me rappelle une chute dans l’escalier de pierre, il existe encore comme le jardin.

Ces jardin qui bordent la rivière sont séparés des maisons de la rue par un petit chemin.

Passée la cour de l’abattoir, dans la maison suivante ont vécu bien des personnes : les Pédano, les Barreau, les Hortet et beaucoup de jeunes mariés. M. Pédano agrandit plus tard ce bâtiment dont il est toujours propriétaire. Divisée en deux la maison est encore occupée à droite par Mme. Hortet. Adrien Caussidéry transforma la grange voisine, ancienne étable, en une belle maison.

Et nous voici au jardin de la famille Olive dite Pampelune. Céleste, incontournable, vendait les légumes de ce potager sur la place de la République les mercredis et samedis. Son fils Antoine, parti au Sénégal, fit construire une maison sur la partie du jardin dont il hérita .Marié à une veuve italienne, il eut deux enfants. Sa sœur, Mme. Caux, travaillait à la tournerie, elle hérita d’un hangar donnant sur la rue. Cette famille Caux en fit sa demeure pendant de longues années et leur fils André en a fait une belle maison.

Et nous arrivons au jardin des Bénet, épiciers dans la Grand’rue ; commerçants aisés, ils employaient deux ouvriers, Jaumet et Martin. Ce couple venait tous les jours au jardin, et, de la fenêtre de notre cuisine, je les voyais se reposer avant leur retour parmi les boîtes de conserves. Plus tard, ils firent construire trois garages. Leurs deux filles étant mariées du côté de la Bretagne, l’ensemble fut vendu et les acquéreurs, M. et Mme. Sire démolirent le tout pour y construire un belle maison.

Émile Riols, le charron, travaillait dans ce qui est devenu la propriété Sire et je l’ai vu ferrer bien des roues de charrettes. À son retour d’Allemagne où il fut prisonnier, il me fabriqua une caisse à outils et une échelle. Son atelier était le rendez-vous de tous ses amis chasseurs, dont mon frère. Hélas, il mourut jeune.

Employé à la maison Bénet et descendu de son St. Julia natal, M. Bénet fit construire sa maison où il vécut avec son épouse. Occupée par de nombreux locataires, elle a finalement été achetée par Mlle. Dubois, employée à la M S A.

Nous voici déjà à la grande maison Jammes. La mère, que j’ai toujours connue veuve, avait une belle chevelure blanche, donc, nous l’appelions : « la Pel Blanco ». L’un de ses fils Henri, menuisier de son état, se mit à fabriquer des chaises. Son affaire prenant de l’ampleur, il fit construire un atelier derrière la maison. Malheureusement, un incendie le détruisit. Il le fit reconstruire de l’autre côté de la rue dans le jardin Rouan-Calmet.

La maison est devenue par la suite la propriété de la famille Canavy, maquignons et anciens bouchers. Jean et Annie Canavy vivent là avec leurs deux enfants, face à la maison de Régine et Serge et une très grande amitié unit les deux familles.

Un passage assez étroit sépare encore cette maison de celle des Bouzon-Audouy. Le fils, Louis Audouy, le sourd, épousa Justine. Marinette resta célibataire ; ils vécurent dans cette maison, aussi loin que je me souvienne. C’étaient de très braves gens sans histoires et quel événement quand, après une opération, Louis put entendre à nouveau !

Et voici une baraque en planches un peu en contrebas de la rue et accessible par un escalier.

Vivait là une grand-mère assez âgée surnommée « La Taillette ». Peut être par mariage, les Rolland étaient-ils entrés dans cette famille ? Toujours est-il que dès la fin de la guerre en 1945, ils firent construire la maison toujours occupée par Georges Rolland (ex-cadre de la régie électrique).

Vient ensuite le bel immeuble de la famille Fourcade. Le grand père avait une très bonne situation aux Ets. Bourrel. Il acheta en outre un beau terrain dont il fit son jardin, ce terrain est encore le seul non bâti sur le côté gauche de la rue. Depuis cette maison à changé de propriétaire.

La fille aînée des Chouzenoux, Élise, mariée à Ernest Massette tenait une épicerie, rue Anatole France, mais ils rentraient tous les soirs dans leur maison, elle jouxtait le jardin des Fourcade. Leurs héritiers l’ayant vendue, j’ignore le nom des nouveaux propriétaires.

Nous arrivons au grand dépôt à ciel ouvert des frères Chouzenoux. C’est là qu’ils faisaient le tri des divers métaux : alu, plomb, cuivre, fer, etc. Juste avant la guerre, ils vendirent une grande partie du stock. Plus tard ils firent construire un bâtiment dont les usages ont été divers : dépôt, garage et enfin appartements.

La rue de « la Tournerie, » séparait ce bâtiment de la tournerie Pons.

C’est là que de nombreux Quillanais se sont familiarisés avec le travail du bois. Le concierge Auteza et sa famille vivaient au premier étage. Leur fils Serge était de l’âge de mon frère.

Après la fermeture de cette usine ils rejoignirent leur pays catalan.

Avant d’aller habiter dans sa maison, Françoise Olive la secrétaire occupa un temps ce logement.

J’ai vécu dans cette rue, avec ma famille jusqu’en 1958, date à laquelle nous nous sommes installés Jeannette et moi, boulevard Jean Bourrel. La rue de la Rhode est la plus large de Quillan et pour moi la plus belle, car au rythme de cette rue j’ai vécu toute mon enfance, mon adolescence et aussi mes premières années d’homme adulte.

Rien que de bons souvenirs !

Vincent Albas