Rues et Boulevards 1

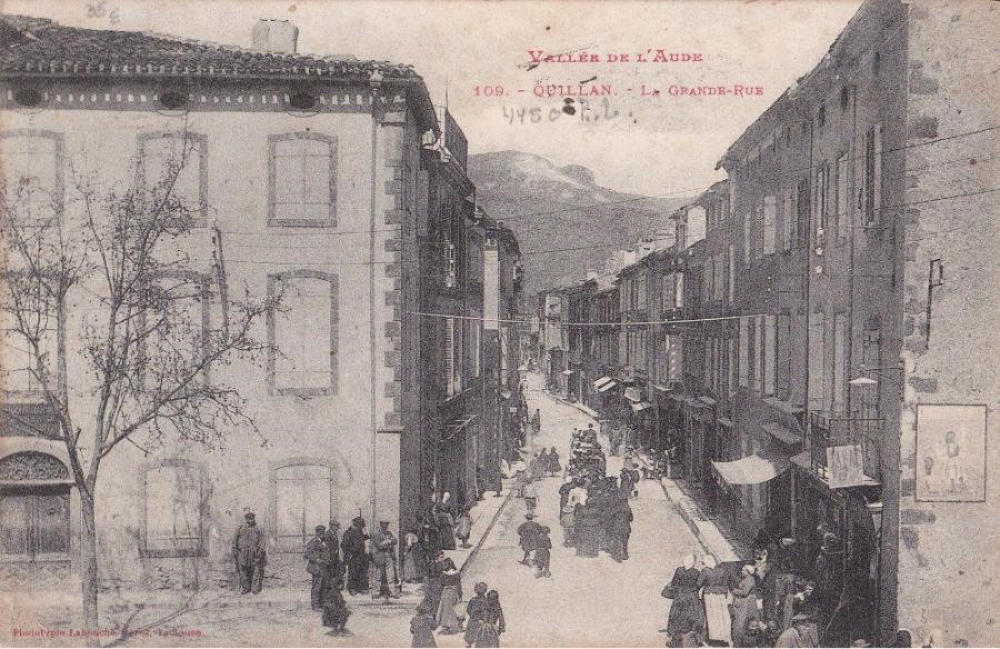

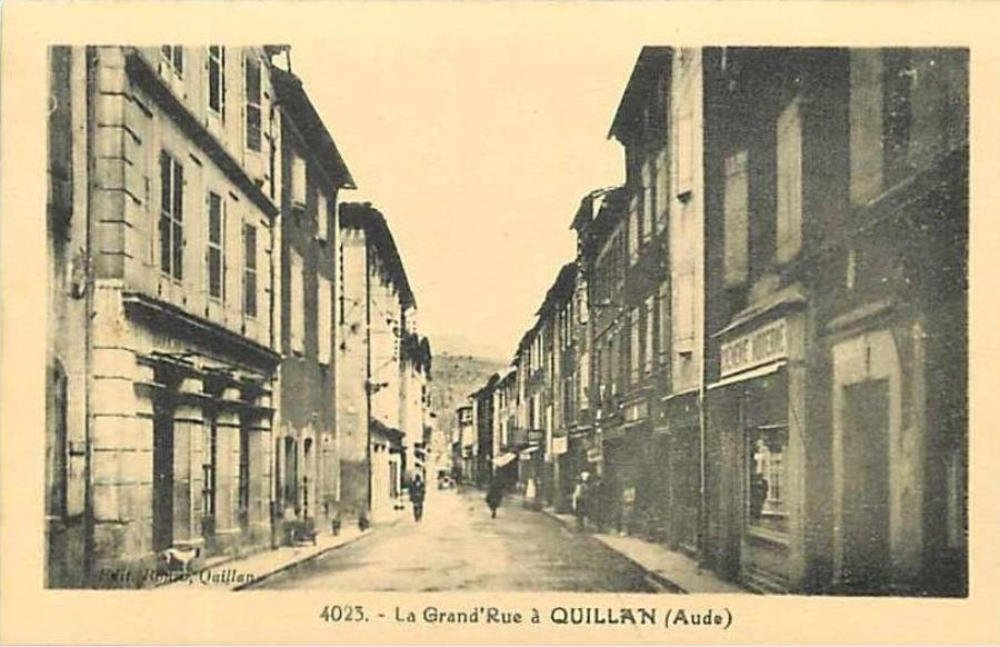

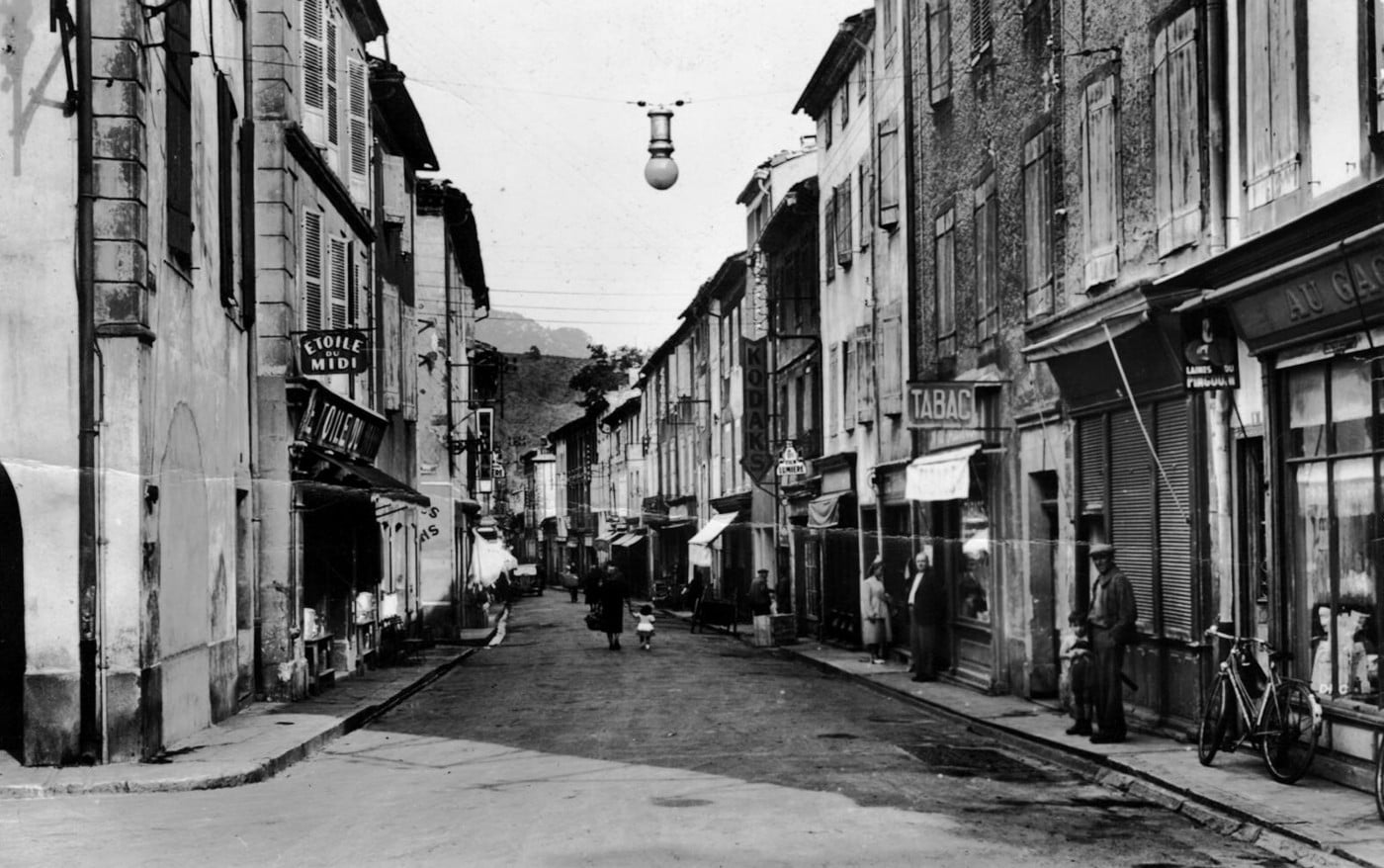

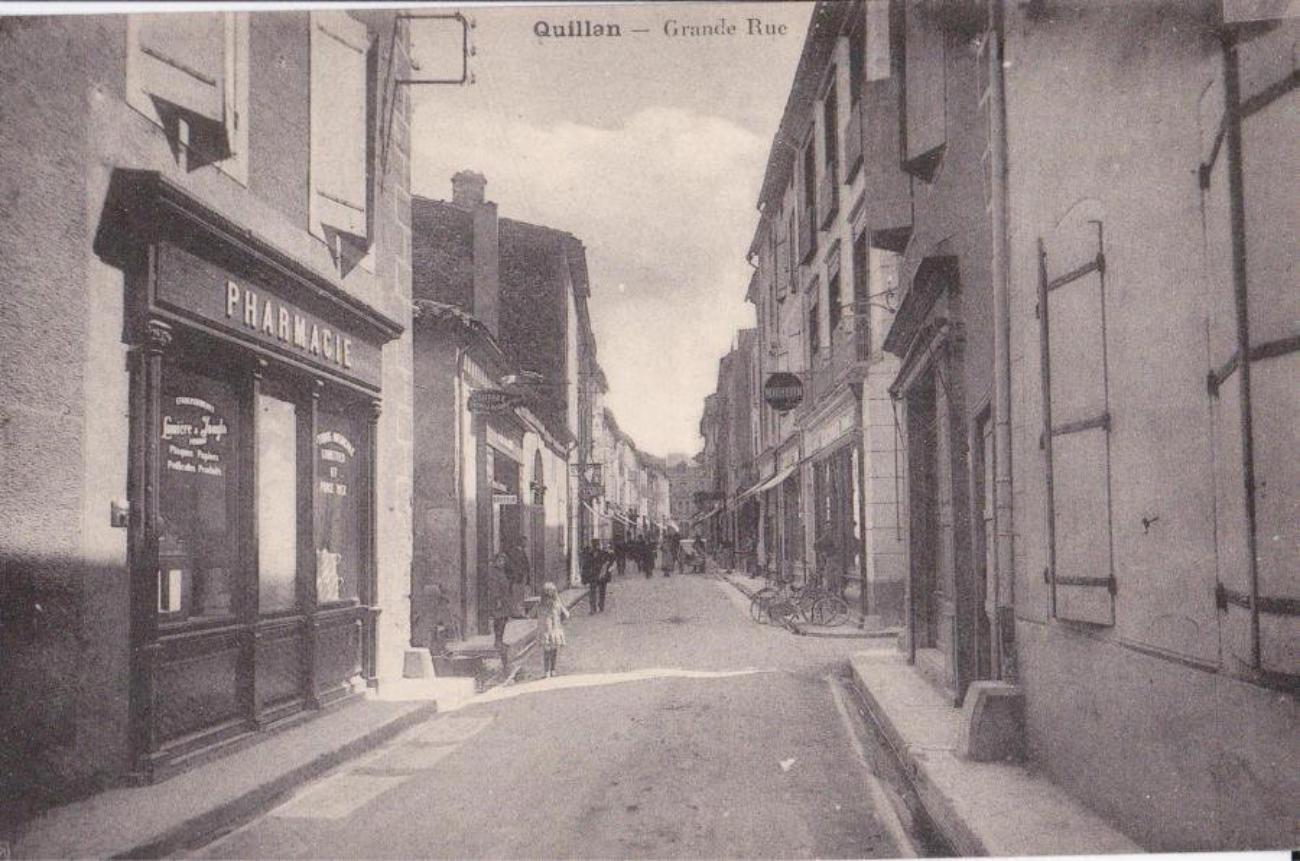

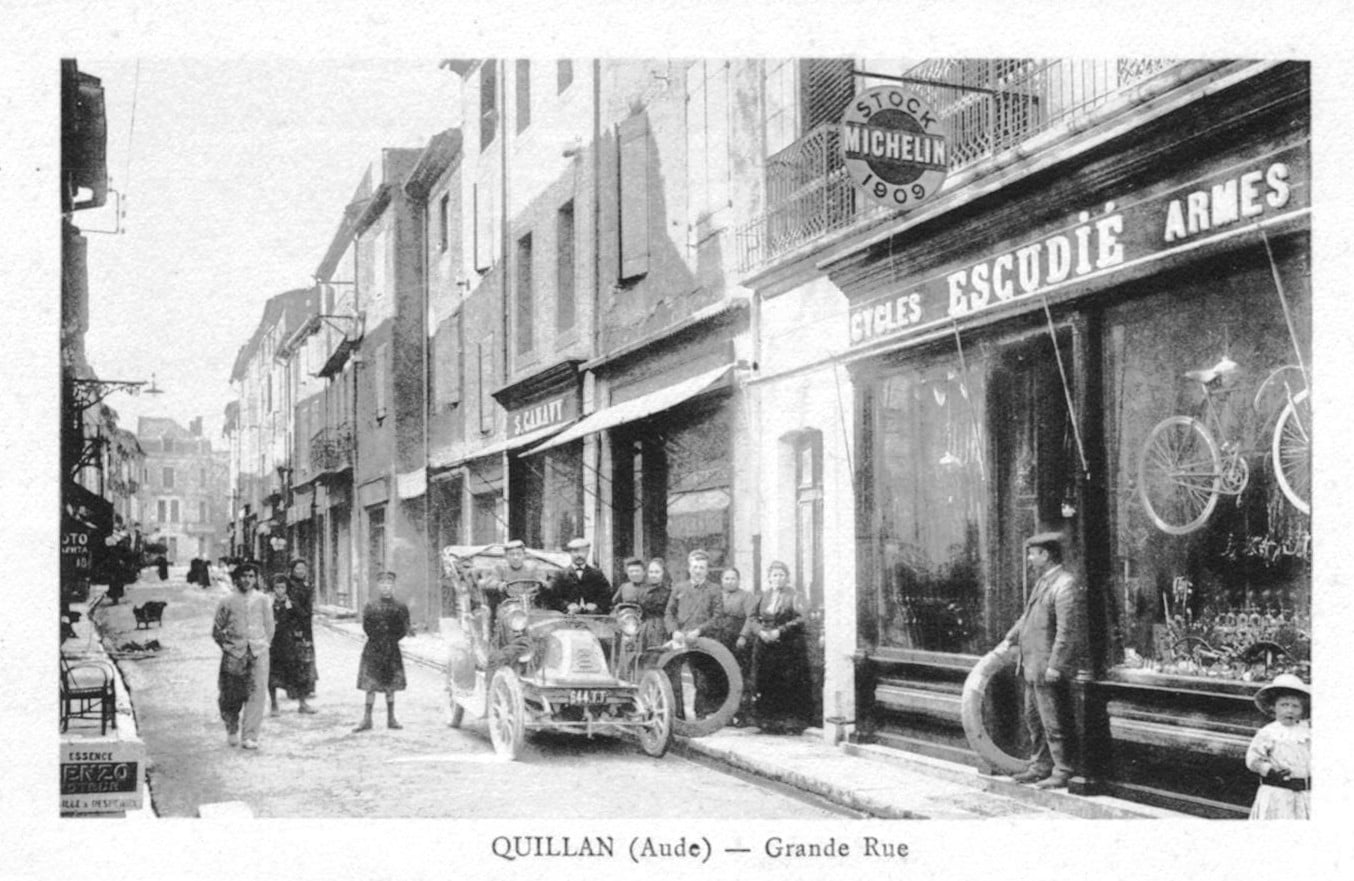

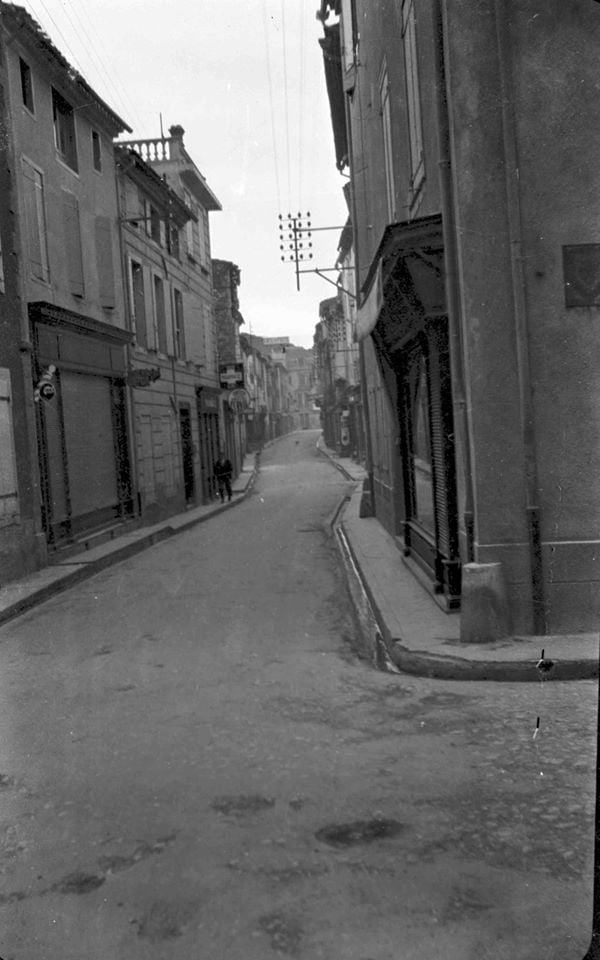

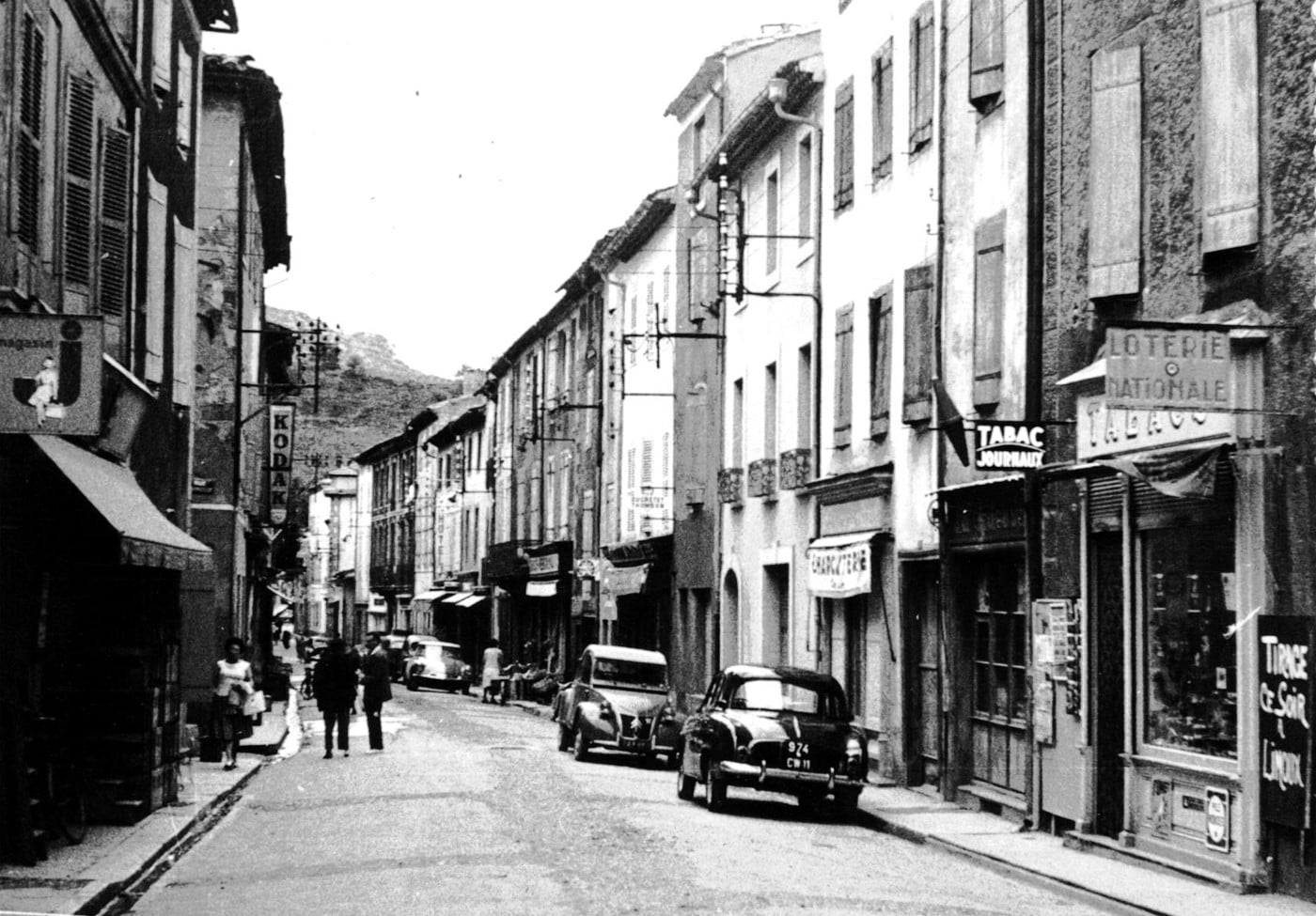

La Grand’Rue ou rue

Vaysse-Barthélémy

Elle était déjà la Grand’Rue en 1767 d’abord ROYALE puis IMPERIALE

C’est en 1901 qu’elle prit le nom de VAYSSE BARTHELEMY.

Paul Vaysse, né à Quillan, léga une importante somme destinée aux pauvres de la ville. BARTHELEMY est également le nom d’un concitoyen, peut-être lui aussi généreux donateur.

C’était avec la rue de la Mairie la plus commerçante, la plus vivante.

Mais ça, c’était avant.

Vincent Albas raconte la Grand’Rue Vaysse-Barthélémy ………..Lire la suite ⇒

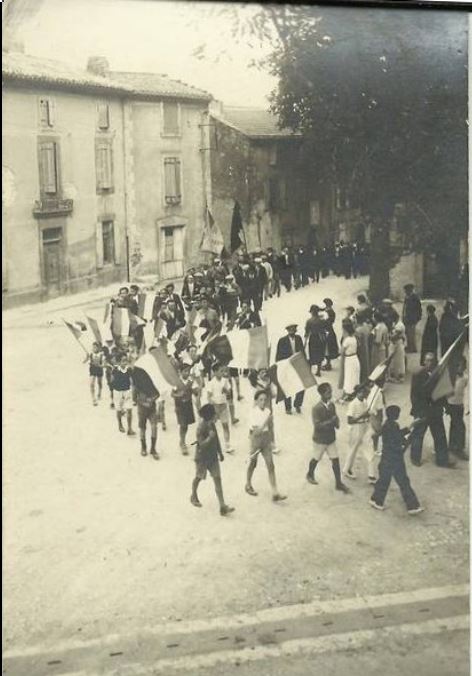

Photo de gauche

L’une des 3 portes de la ville.

Jusqu’au traité des Pyrénées en 1659, la citée était entourée de remparts. On sortait par une porte qui se trouvait au tout début de l’actuelle Grand’Rue. La rue de la Paix murée par les anciens remparts côté boulevard ne fut ouverte que vers 1897. Les 2 autres portes se trouvaient l’une au bout du quai de la Hille, l’autre rue de la Michance

.

Charles Marx

Charles Marx est né le 26 juillet 1903, au Luxembourg. Très tôt, il a une conscience politique très à gauche. En novembre 1940, il reprit la clinique «Docteur Deixonne» de Quillan dans les Pyrénées ………..Lire la suite ⇒

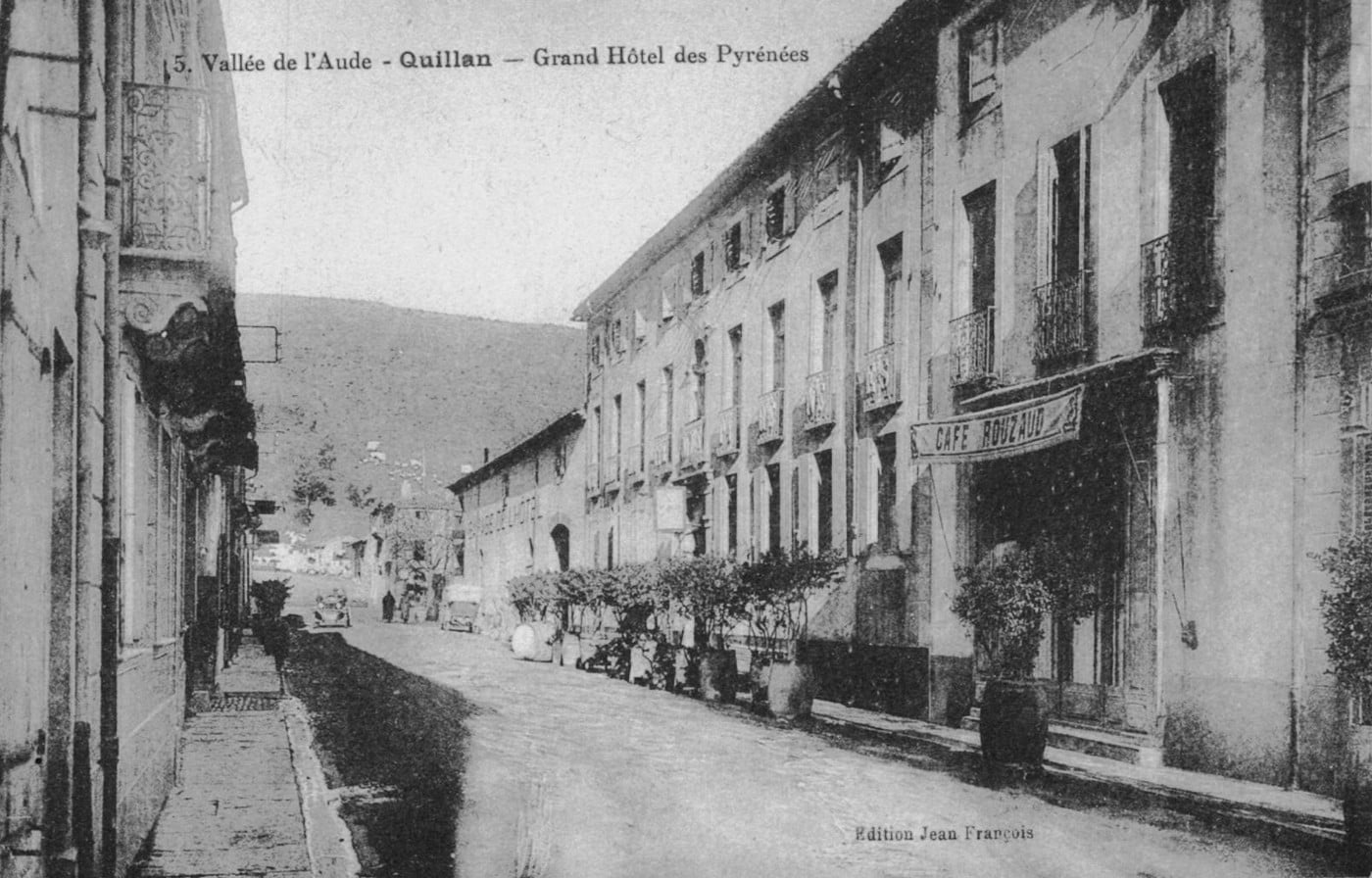

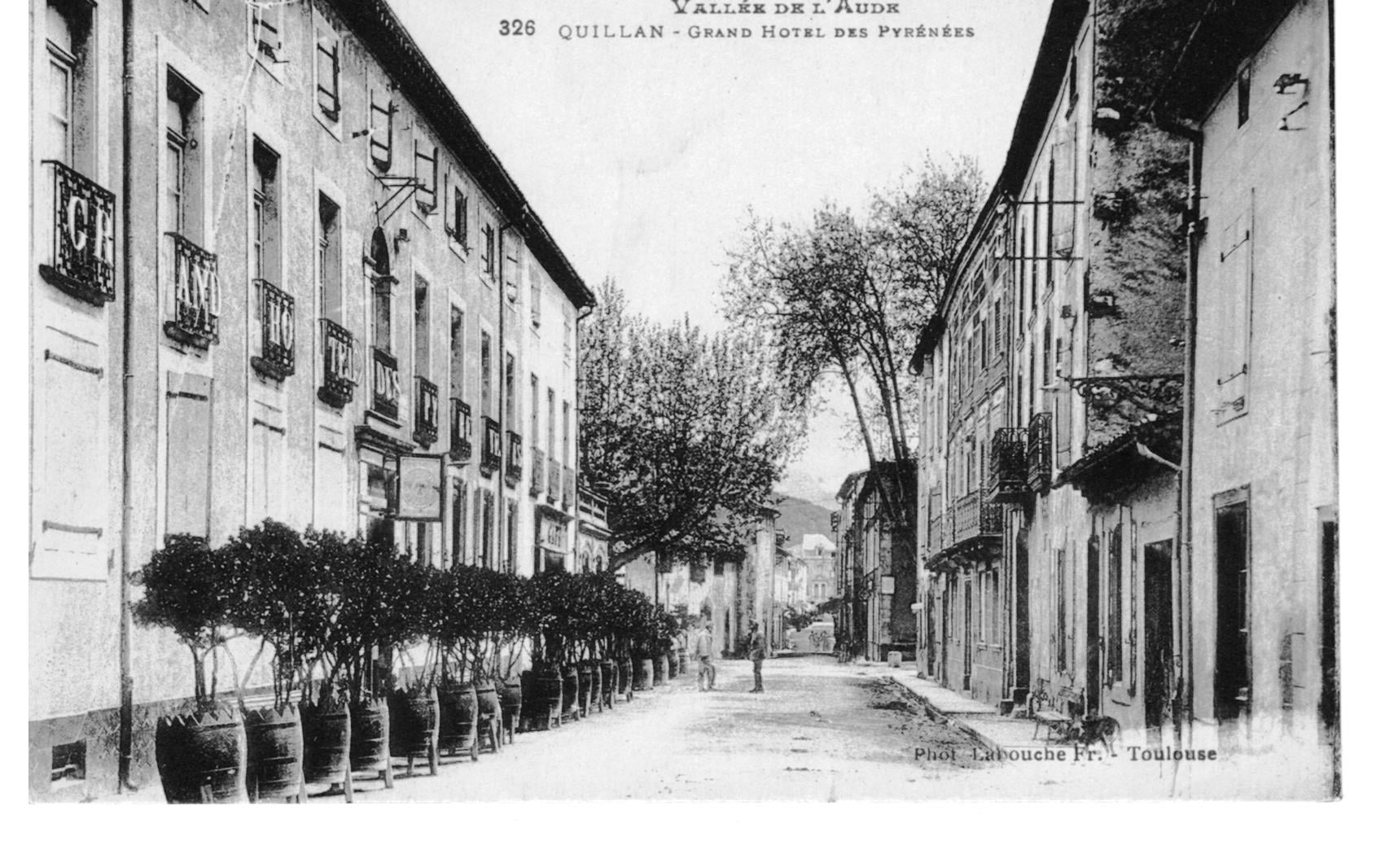

Il est situé entre la Grand’Rue et l’Avenue Pasteur, ancienne rue du Port

L’Hôtel Verdier.

Le roi d’Espagne Alphonse XIII (1886-1941) avait pour habitude de descendre chaque année à l’Hôtel Verdier.

C’est également là que fut logé Védrines lors de sa campagne électorale de 1912.

L’avenue Pasteur, ancienne rue du Port, entre le rond-point Charles Marx et la route départementale, ancienne route nationale.

La Rue du Port, aujourd’hui avenue Pasteur

Cette rue conduisait vers le Port des Carassiers de Marides.

Au début du siècle il y eut le garage Sandranier, puis Fabia et Veglio et enfin Artru.

Le premier bureau du Syndicat d’initiative de Carcassonne dont le responsable était M. René Delpech.

Un intéressant petit musée de pièces anciennes pouvait y être visité.

Aux environs de 1895 et jusque vers 1904, M. Raymond Moulines fabriqua des conserves de viande de bœuf, aux emplacements Escudié et Artru. On y tuait environ 30 boeufs par jour pendant 2 à 3 mois.

Ensuite on passait à la fabrication de conserves de tomates. Les bœufs destinés à être abattus arrivaient par wagons à la gare, les camions n’existant pas encore en ce temps-là. Un vétérinaire militaire était détaché à Quillan pour la surveillance du bétail et des viandes destinées à l’armée. On y entreprit ensuite la fabrication de foie gras.

Source texte Tatiana Kletzky Pradère « Quillan le Livre du Souvenir »